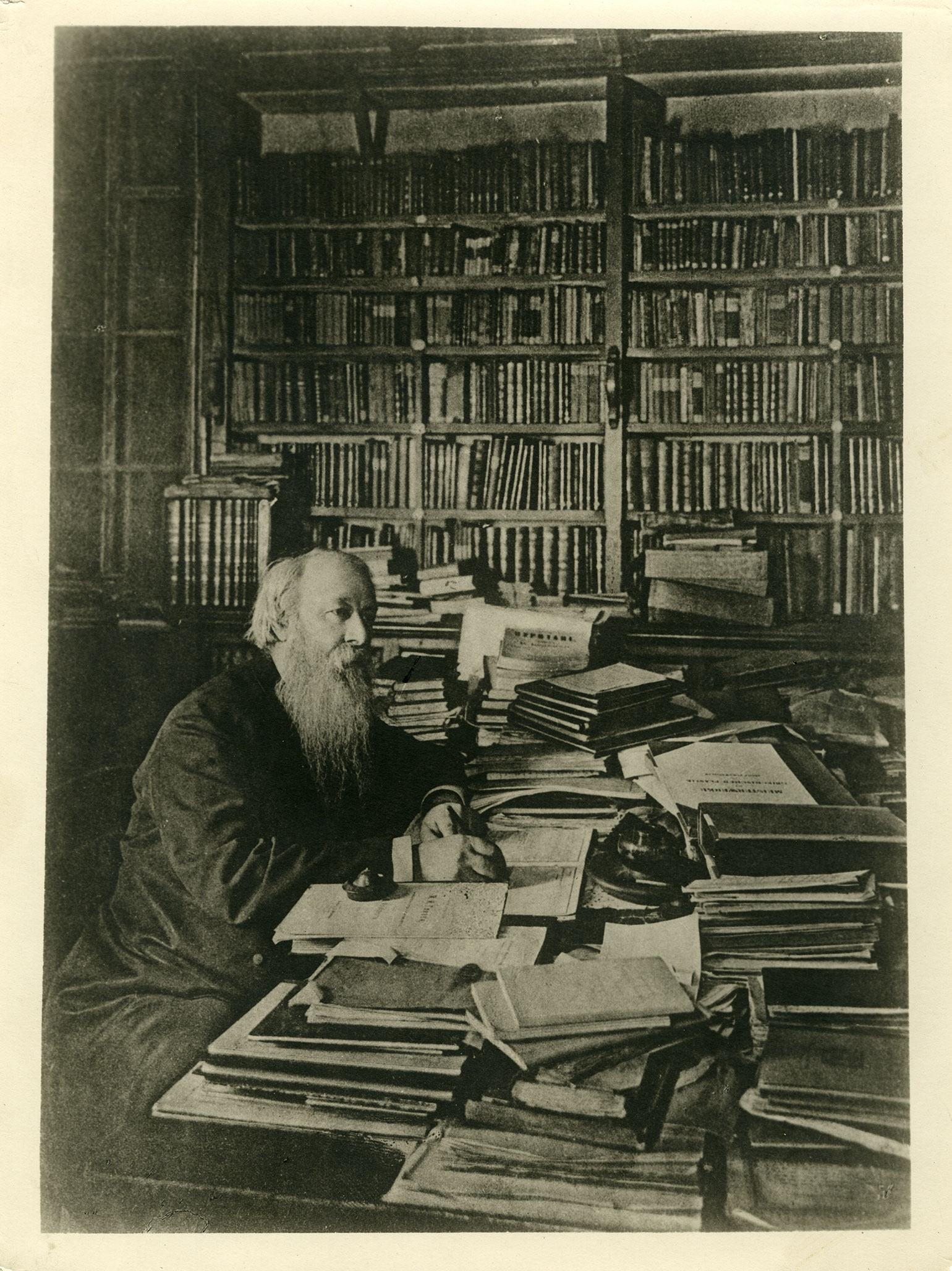

Очень часто у нас не обращают никакого внимания или, по крайней мере, самое ничтожное, самое малое на события внутренней нашей жизни самые крупные, на дела в высокой степени исторические и со смыслом истинно национальным. Так было всегда и с Третьяковской галереей, которой значения почти вовсе у нас не сознавали.

Уже давно было известно, что П.М. Третьяков решил принести эту галерею в дар русскому народу, но когда 20 лет тому назад, в 1874 году, он вздумал подарить Москве, в лице его Училища живописи и ваяния, целую крупную половину своей коллекции, собрание картин Верещагина, училищный совет от этого отказался. «Вы думаете, — писал мне 27 апреля 1874 года один из значительнейших наших художников, живописец Перов, — вы думаете, гг. члены обрадовались, пришли в восторг, благодарили Третьякова? Ничуть не бывало. Они как будто огорчились. Никто не выразил никакого участия к этому делу. Они почти что отказались от этого подарка (им хотелось, чтоб Третьяков на свой счет построил дом для галереи) и даже не послали поблагодарить Третьякова… Третьяков прислал письмо, что более не дарит свою коллекцию училищу…»

Потом, кому случалось бывать в последние 20–25 лет в галерее Третьякова, всегда для них радушно открытой, не встречал там никогда более двух-трех посетителей. Вот каков был у всех интерес к ней, вот какое понимание ее великого значения в деле русского искусства, а между тем, конечно, никто бы не мог обвинить эту галерею в том, что ее уже «давно все знают», что в ней «давно все известно»: она с каждым годом все более и более обновлялась новыми приобретениями и никогда не застывала в одних, когда-то раз навсегда устроенных рамках. Находились даже люди из публики, которые нападали на эту галерею и провозглашали, что ее создатель — невежественный меценат, который в искусстве не смыслит «ни уха ни рыла», и после этого только один Крамской отвечал с негодованием на такие атаки, вся же остальная публика и до ответа Крамского и после него равнодушно молчала.

Наконец, когда в прошлом году, после смерти младшего брата, П.М. Третьяков приступил к передаче галереи городу, повторилось то, что было 20 лет назад: члены думы не радовались и не благодарили, а только возбуждали требования, чтобы Третьяков «обеспечил» будущее существование галереи, и дело насилу уладилось, и крупный, небывалый дар перешел во владение города при полном равнодушии и молчании всех властей. Никакое торжество (а их бывает у нас так много, таких пышных и усердных по поводу ничтожнейших событий и людей) не ознаменовало этого значительного дела, истинно исторического, никто не потрудился даже поблагодарить Третьякова от лица русской публики, от лица русского народа. Только в первые дни перебывало в галерее несколько тысяч народа, явно пришедших взглянуть на «новинку», до тех пор, к изумлению, почти вовсе не известную, а теперь вдруг открытую. Не чудеса ли все это…

Поэтому я и нашел, что надо мне пожаловаться нашему «парламенту» — русской публике, на ту небрежность и апатию, которые были проявлены у нас относительно того великолепного пожертвования народу, как пожертвование Третьяковской галереи, во много десятков раз более великолепной, чем собрания картин Бомонта и Хольвеля Карра. И потому желаю, чтоб этому нашему «парламенту» были «представлены все документы», относящиеся до драгоценностей, пожертвованных нашему народу П. М. Третьяковым. <…>

Нельзя не пожалеть, что Третьяковскую галерею назвали «городскою». Это название неверно, слабо и бесцветно; оно не выражает ни истории, ни сущности дела. Эту галерею по всей справедливости надо было бы назвать «Третьяковская национальная галерея». И это по двум причинам: во-первых, все главное содержание ее — национальное, как по авторам, так и по сюжетам; во-вторых же, она принесена в дар русскому народу, стала по преимуществу национальною. Принадлежность собственно городу Москве играет тут очень второстепенную роль…